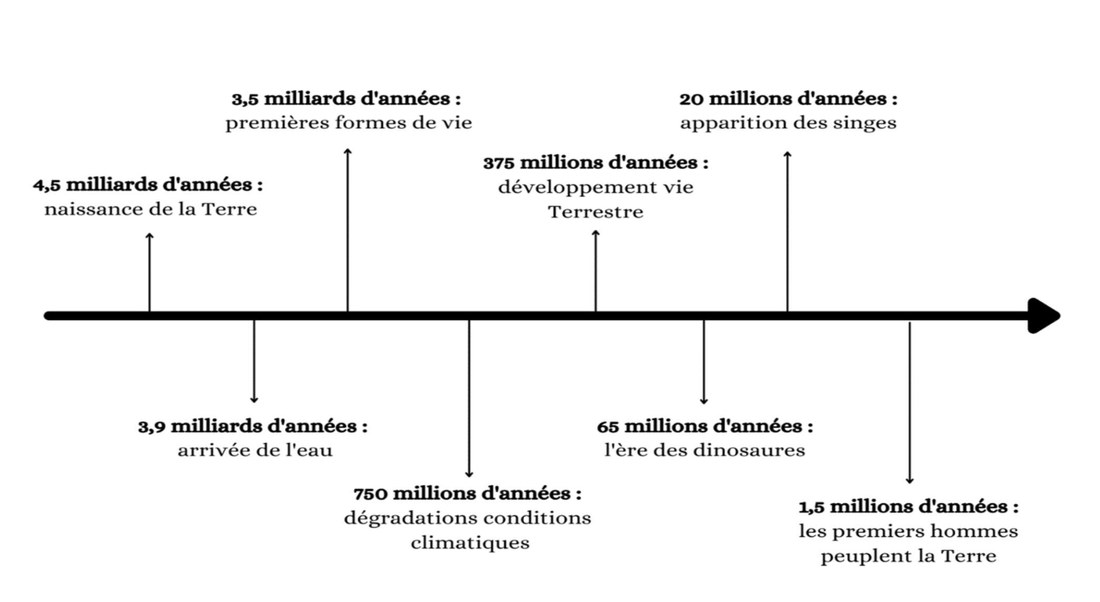

De la création de la Terre à l’apparition de l’Homme : une histoire incroyable en 7 étapes !7/13/2021 Aujourd'hui, c'est Laurie qui vous écrit ! Laurie Fourniaudou est une jeune adulte de 24 ans passionnée par l'écriture, ayant suivi une formation en vue de devenir rédactrice web SEO. Aujourd'hui, elle fait ses tout premiers pas dans ce domaine ! La création de la Terre est un grand mystère pour beaucoup d’entre nous. Mais pour la science, elle est un sujet d’étude permanent. Le fonctionnement de notre planète n’a pas de secret pour nos scientifiques... ou presque ! Récemment, une recherche américaine (de l’université de New York) a démontré que le cœur de la Terre avait un cycle de 27,5 millions d’années. En effet, grâce à certaines techniques de mesure, les chercheurs ont conclu qu’elle connaissait des événements géologiques importants de façon périodique. Mais ces recherches ne sont ni nouvelles ni définitives ! En effet, cette dernière conclusion contredirait les précédentes. En 2018, la science avait estimé ce chiffre non pas à 27,5 mais à 26 millions. Quoiqu’il en soit, extinctions de masse, éruptions volcaniques majeures, déplacements des plaques tectoniques, etc., rien ne serait dû au hasard. Alors, en nous fiant à son histoire, pouvons-nous véritablement prédire le prochain grand phénomène géologique de notre planète ? De la création de la Terre à l’apparition de l’Homme, découvrez le monde comme vous ne l’avez jamais connu ! La création de la Terre : une naissance vieille de 4,5 milliards d’années La Terre ne s’est pas faite en un jour, loin de là ! Au contraire, il lui a fallu un temps infiniment long pour devenir la planète que nous connaissons aujourd’hui. Alors comment et quand a-t-elle été créée ? Tout commence il y a 5 milliards d’années... À ce moment-là, seule une étoile règne sur notre système solaire actuel : le soleil. Mais cela ne va pas durer. En effet, le phénomène de gravitation est au cœur de la création de la Terre. Grâce à lui, poussières et roches s’agglomèrent pour former cette nouvelle protoplanète. Il y a 4,5 milliards d’années, la Terre est formée, mais inutile de penser qu’elle est habitable ! Il s’agit seulement d’une boule de feu et de lave, où les températures avoisinent les 1000°. Pas d’oxygène non plus, mais seulement du dioxyde de carbone et de l’azote. Une autre planète, surnommée Théia, se dirige droit sur la Terre jusqu’à ce qu’elle la frappe. Ce violent impact va avoir de grandes conséquences sur le fonctionnement de notre future planète bleue. Premièrement, sa forme et sa rotation sont modifiées. Deuxièmement, la collision libère de nombreuses matières dans l’espace : c’est ainsi que naît la Lune. Grâce à elle, la Terre peut enfin se refroidir. => Protoplanète : un amoncèlement de matières qui permet la création d’une planète sur le long terme. La planète Terre devient bleue il y a 3,9 milliards d’années Plusieurs millions d’années plus tard, une pluie de météorites s’abat sur la planète. Grâce à ce phénomène, la Terre va peu à peu se composer d’eau. Mais comment cela est-il possible ? Il faut savoir que les astéroïdes contiennent tous une quantité minimale d’eau. Au cours de ce bombardement (qui dure tout de même une vingtaine de millions d’années), ces toutes petites sources vont se transformer en un gigantesque océan. Toutefois, l’arrivée de l’eau sur Terre ne fut pas le déclencheur soudain de la vie. En effet, à cette époque, la Lune est très proche du globe. Cette proximité va causer de très grandes marées. Il s’agit de tempêtes inégalables, comme jamais l’être humain n’en a connu : il est donc impossible pour une quelconque forme de vie de se développer. C’est le temps qui permet de changer certaines choses. En effet, lorsque la Lune s’éloigne progressivement de notre planète, les océans se calment. De plus, la rotation de la Terre diminue, ce qui rallonge les journées ! Dès lors, de nombreux îlots rocheux et volcaniques émergent (les précurseurs de nos continents !). Par ailleurs, grâce aux cheminées volcaniques situées au fond des océans, l’eau finit par se réchauffer. C’est cette chaleur soudaine (associée à certains composants comme le carbone et des minéraux) qui développe la vie microscopique. Dans les océans : les premières formes de vie se développent... Nous savons que les premières formes de vie apparaissent sur Terre il y a 3,5 milliards d’années. Bien entendu, il ne s’agit alors que de végétaux ; il est beaucoup trop tôt pour parler « d’animaux ». C’est au fond d’océans peu profonds que des plantes aquatiques évoluent en nombre. Grâce au phénomène de la photosynthèse, un nouveau gaz se libère et enrichit le vaste océan : l’oxygène. C’est cet oxygène que les stromatolithes (de nombreuses colonies de bactéries) diffusent dans l’atmosphère, ce qui nous permettra, des millions d’années plus tard, de respirer. => Photosynthèse : le phénomène qui permet de capter la lumière solaire afin de la transformer en glucose. ...mais elles sont menacées par de graves conditions climatiques Tandis que la vie microscopique prospère, la Terre, quant à elle, n’est pas en reste ! Sa rotation diminue, les journées augmentent, sa croûte se fragmente, son unique continent (la Pangée) se scinde en deux, et les conditions climatiques vont se dégrader. En effet, la planète est sur le point de vivre sa plus grande période de glaciation. Un phénomène géologique important qui va mener à sa perte la quasi-totalité de la vie sur Terre. Tout d’abord, de nombreux volcans émergent encore une fois de l’eau et laissent échapper du dioxyde de carbone. Il faut savoir que ce gaz conserve la chaleur du soleil : plus il y en a, plus il fait chaud. Or, à ce moment-là, le dioxyde est absorbé par la roche terrestre (à cause de pluies toxiques qui tombent sur la croûte). Ce déficit de dioxyde ne retient plus la chaleur : la Terre se refroidit et une couche de glace très haute se forme tout autour de sa surface. La boule de feu qu’était la Terre s’est transformée en boule de glace, menaçant ainsi le début de vie qui y était apparu. Toutefois, le globe se réchauffe grâce à des éruptions volcaniques (ce qui réfère aux recherches scientifiques que nous avons évoquées) qui finissent par briser la glace. Le dioxyde de carbone se répand à nouveau, permettant de capter la chaleur solaire. Les températures remontent et la glace fond. Alors que les premières formes de vie étaient menacées, une faible quantité de bactéries survivent à la glaciation. Par ailleurs, la hausse de l’oxygène dans les océans permet à de nouvelles créatures de voir le jour et de se déplacer. La vie terrestre apparaît des millions d’années plus tard Il y a 460 millions d’années, la formation de la Terre telle que nous la connaissons aujourd’hui continue d’évoluer. Le taux d’oxygène y est proche du nôtre et un nouveau continent se créé. Toutefois, il n’y a encore que dans les océans que la vie prospère. Sur la terre ferme, il lui est encore impossible de voir le jour. En effet, à cause des rayons du soleil, la Terre est trop aride pour que la végétation pousse et qu’une certaine forme de vie apparaisse. Mais ceci n’est que temporaire ! Au contact des rayons du soleil, l’oxygène (qui s’est progressivement déployé dans l’air) forme ce que l’on nomme aujourd’hui la couche d’ozone. C’est cette couche qui protège notre planète des rayons meurtriers du soleil. Sans elle, nous ne pourrions et n’aurions jamais pu y vivre. C’est ainsi que les premières formes de vie terrestres voient le jour, il y a 375 millions d’années. De nombreuses plantes envahissent et recouvrent le globe : mousse, fougères, arbres, etc. Cette prolifération végétative conduit à une forte augmentation de l’oxygène. La première vraie créature qui franchit la frontière océan/terre est le tiktaalik. Le tiktaalik (aujourd’hui disparu) est un poisson qui utilise ses nageoires comme membres pour se déplacer hors de l’eau. Au fil des millions d’années qui suivent, le poisson développe sa capacité à se mouvoir afin de s’adapter à son environnement. Il y a environ 250 millions d’années, les premiers reptiles et insectes colonisent la Terre. Or, l’extinction permienne va décimer presque toutes les espèces marines et terrestres. La prospérité de la vie est une nouvelle fois menacée. L’ère des dinosaures : une longue période de colonisation de la Terre L’extinction permienne n’a laissé pour survivants que des algues roses. Plus rien d’autre n’existe. Jusqu’alors, aucune certitude ne peut être émise concernant un cycle de 27,5 millions d’années. Mais la théorie selon laquelle des événements géologiques majeurs apparaîtraient de façon cyclique nous semble cohérente. Ainsi, toute la vie qui avait été développée sur Terre doit être recréée. Et ce fut le cas ! Il y a 65 millions d’années, la formation du globe évolue : apparition de l’Atlantique et séparation des continents. Mais alors, en ces temps-là, qui colonise la planète ? Les dinosaures ! Bien adaptés à leur environnement, survivant aux différentes catastrophes naturelles (séismes, éruptions volcaniques, etc.) ils peuplent la Terre pendant 165 millions d’années (à titre de comparaison, souvenez-vous que l’Homme n’y est que depuis 1,5 millions d’années !). Cependant, nous connaissons tous la fin tragique des dinosaures. L’impact de la météorite sur notre planète est lourd de conséquences : bombardements à répétition, température grimpant à plus de 250°, végétation en feu, etc. C’est de cette façon qu’une nouvelle extinction voit le jour : celle des dinosaures. Mais alors que les gros animaux disparaissent, de petits mammifères survivent à la catastrophe (notamment en se cachant sous terre). Grâce à eux, la vie, elle, ne meurt pas. L’apparition des premiers primates puis de l’Homme Il y a 20 millions d’années, la planète bleue ressemble enfin à celle d’aujourd’hui. Nos océans et continents sont à la même place. Mais les habitants qui la peuplent sont encore différents ! C’est la naissance des tout premiers singes. Des singes qui pourtant ne vont pas le rester ! Le sol sur lequel ces animaux vivent devient de plus en plus aride et stérile. Cela les oblige à effectuer de grands déplacements pour trouver de la nourriture. Pour se mouvoir plus facilement, les singes sont dans le besoin de redresser leur posture pour ne marcher qu’avec deux membres. C’est alors que les primates deviennent bipèdes. Cette évolution naturelle a pris beaucoup de temps. Les scientifiques retracent l’apparition des tout premiers Hommes il y a 1,5 millions d’années. L’Homo erectus devient Homo neanderthalensis qui devient Homo sapiens. Cette dernière espèce colonise la Terre entière et se développe jusqu’aux hommes d’aujourd’hui. Toutefois, une découverte récente pourrait remettre en question la lignée de l’Homme ! En effet, l’étude d’un fossile (le crâne de Harbin) démontrerait l’existence d’une nouvelle espèce d’homo. Les recherches ont prouvé que ce crâne se rapprocherait du nôtre, plus encore que celui de Néanderthal (jusqu’alors considéré comme le plus proche cousin de l’homo sapiens). Par conséquent, cette nouvelle espèce, surnommée homo longi, détrônerait l’homo neanderthalensis dans la lignée humaine. Une découverte majeure qui prouve à quel point la science n’est pas exacte... mais évolutive ! Actuellement, nous sommes plus de 7 milliards d’êtres humains à vivre sur la planète bleue. Mais elle continue de se transformer et nous réserve encore de grandes surprises. L’histoire de la Terre est ainsi faite : la vie voit le jour pour se développer, évoluer puis s’éteindre. Alors, si le cœur de notre Terre « bat » tous les 27,5 millions d’années, la prochaine « catastrophe géologique » se situerait dans 20 millions d’années. Que se passera-t-il concrètement ? L’Homme peuplera-t-il toujours le globe ? Sera-t-il la prochaine espèce à connaître une extinction massive ? Le débat est lancé mais la réponse ne nous sera donnée que dans quelques millions d’années... Pour aller plus loin Ça vous a plu ? Allez visiter le site de Laurie !

0 Commentaires

Combien y a-t-il de cellules dans votre corps ? Combien de poils sur votre chien (ou votre jambe, si vous n'êtes pas gâtés, comme moi) ? Combien de gens sont allés voir La Reine des Neiges 2 ? Vous pourriez répondre : un nombre astronomique ! Quand on dit cela, on veut dire un très grand nombre. Et pour cause, en astronomie, tout est gigantesque : des centaines de millions de kilomètres, des milliards d'années, des milliers de galaxies, etc. Des nombres si grands qu'il est très difficile de se les représenter. Heureusement, il y a des gens bien inspirés qui travaillent à nous rendre accessible l'univers ! Et en ce qui concerne les distances, quoi de mieux qu'une petite vidéo simulant un voyage ultra rapide pour réaliser à quel point notre système solaire est étendu ? C'est ce que m'a proposé Julien Schickel, qui est monteur et truqueur de cinéma. Je vous laisse regarder son très beau travail... Comme vous avez pu le remarquer, je suis en légère pause estivale (façon sympa de dire que je n'ai rien écrit depuis un moment...). (J'en profite pour vous dire que je déménage en région parisienne cet été ! Oyez, oyez, amateurs franciliens d'astronomie au chocolat, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie d'une conférence !) Je souhaitais également vous faire part de la naissance d'un nouveau blog de médiation scientifique, écrit par Alexandre Gabert, ingénieur et depuis peu vulgarisateur de tout cœur ! Ça s'appelle Piqûre de Curiosité et aujourd'hui, c'est lui qui vous explique pourquoi la Terre tourne...

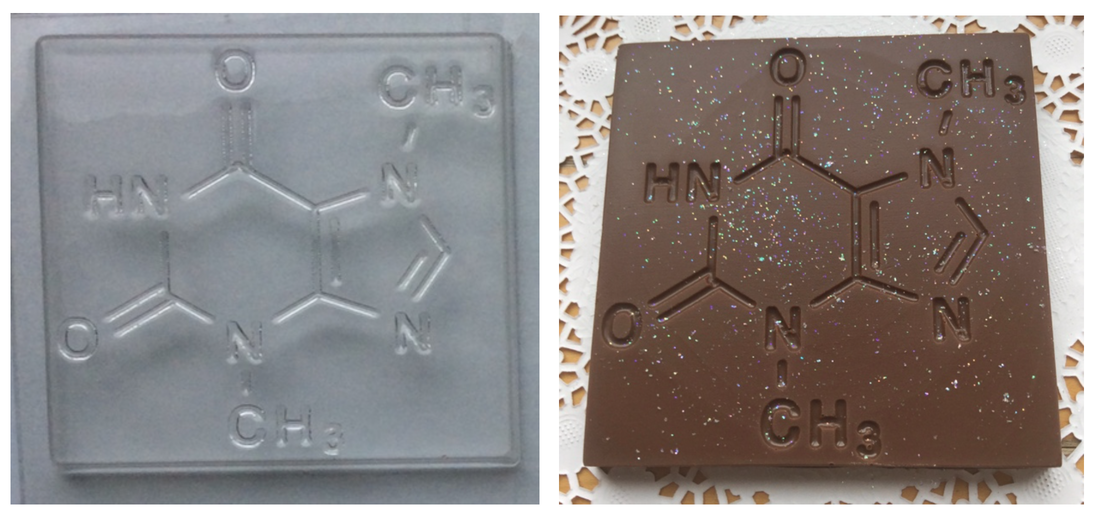

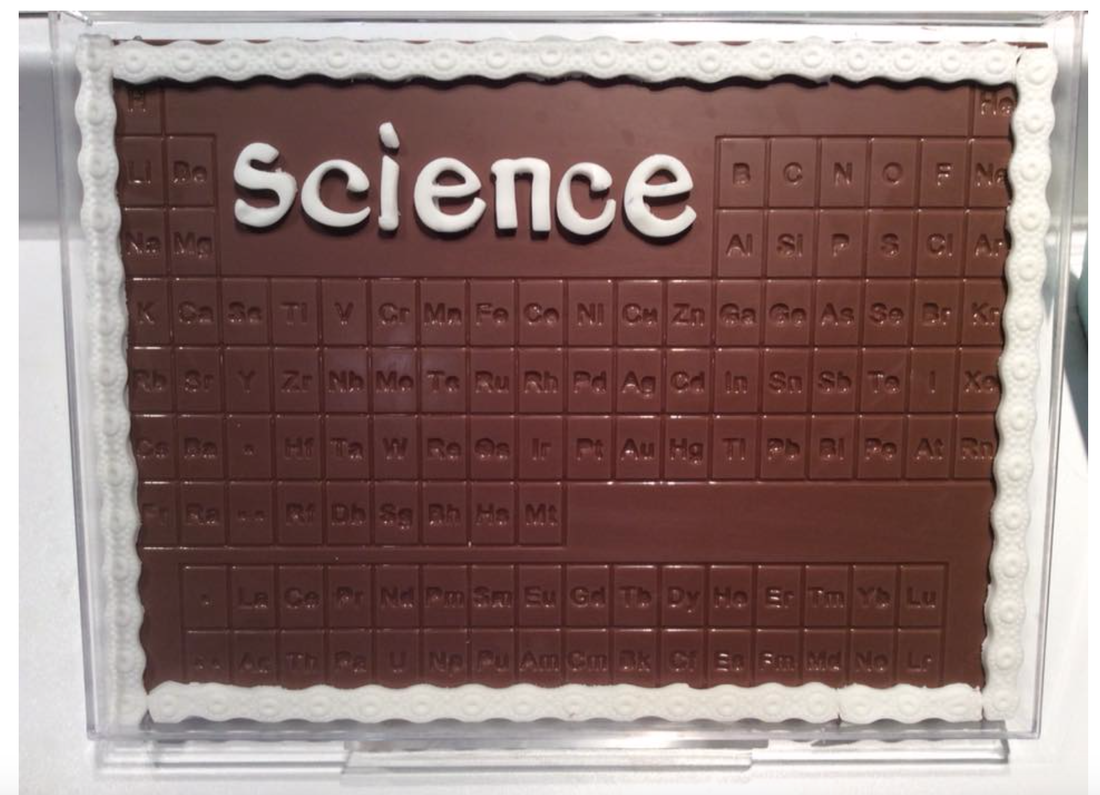

Avoir un blog, cela permet aussi faire des rencontres originales ! Il y a quelques jours, Chantale m'a envoyé un petit message. Elle est enseignante en sciences au Québec et a monté une petite entreprise originale... qui aurait tout à fait pu s'appeler Physique & Chocolat ! Elle nous parle de son projet.  Chantale Chantale Création Tantale est une jeune et petite entreprise qui fabrique des moules thématiques scientifiques pour le chocolat. Je suis enseignante de science depuis plusieurs années, et la propriétaire de cette entreprise. Sa mission... Allumer des étincelles pour les sciences chez les tout-petits et les plus grands d’une façon bien différente… En dégustant la science ! Je me suis toujours amusée à faire de petits chocolats pour différentes occasions mais je ne trouvais rien pour s’amuser avec la science de cette façon. Pour le 150ième anniversaire du tableau périodique en 2019, je me suis mise au défi de réaliser un moule alimentaire pour fabriquer une tablette de chocolat avec les éléments du tableau périodique. Ce moule permet de réaliser une tablette qui contient tout près de 425 grammes de chocolat. Et puis, l’idée de fabriquer un moule d’atome, de la molécule du chocolat (théobromine) et de la molécule de l’amour (phényléthylamine) s’est enchaînée pour finalement avoir un ensemble scientifique unique !

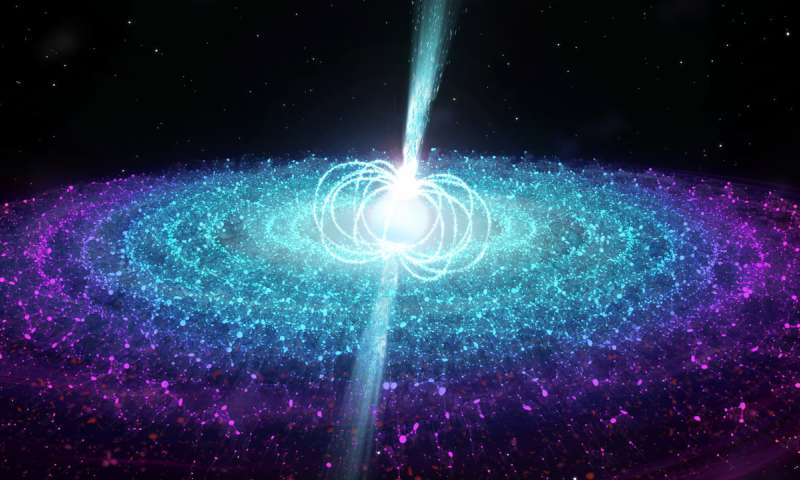

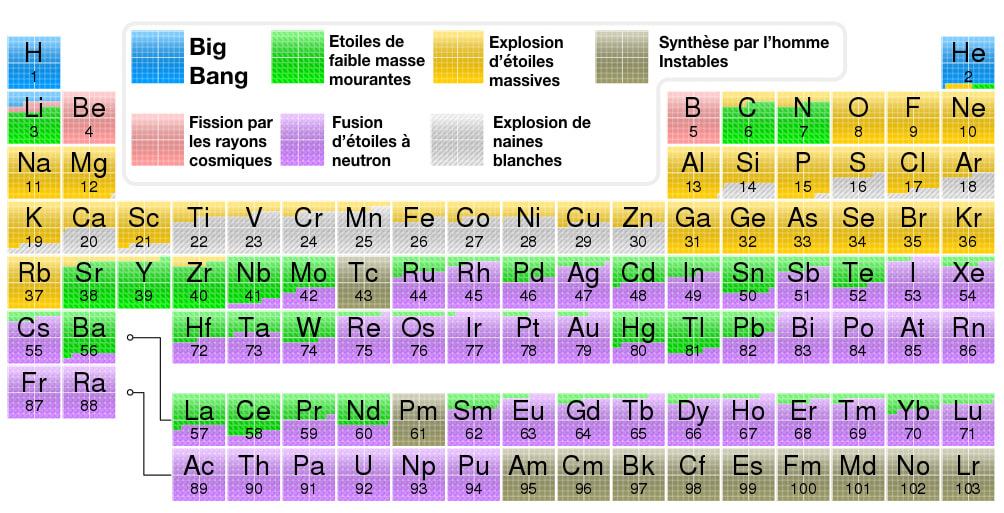

Vous désirez y jeter un coup d’œil ou bien de vous procurer ces moules, vous pouvez consulter sa boutique Etsy ! Voici quelques photos pour vous mettre l’eau à la bouche… Nous sommes des poussières d’étoiles... Cette fameuse expression, d’abord proposée par Carl Sagan puis reprise par Hubert Reeves comme titre pour un de ces livres, n’est pas seulement poétique…. elle est tout à fait vrai ! En effet, si on regarde le tableau des éléments ci-dessous, on se rend compte qu’en dehors de l’hydrogène et de l’hélium produits lors du Big Bang, nous devons aux étoiles la grande majorité des autres éléments. Ainsi, le carbone, l’oxygène ou encore l’azote, indispensables à la vie, ont été fabriqués par les étoiles. Parmi les événements cosmiques qui nous ont fabriqués, on retrouve la fusion d’étoiles à neutrons. Une étoile à neutrons est une étoile massive mourante, incroyablement dense (à peu près comme si on tassait le Soleil sur la région Parisienne en gros). Il arrive de temps en temps que deux étoiles à neutrons suffisamment proches finissent par fusionner. Les chercheurs de LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) avait observé en 2017 les ondes gravitationnelles émises par un tel événement. On avait alors observé une grande quantité d’éléments lourds produits par cet événement. Avec ces fortes densités et une présence importante de neutrons, les noyaux grossissent en capturant rapidement des neutrons, formant des éléments plus lourds que le fer.

Deux chercheurs de l’université de Columbia et de l’université de Floride viennent de montrer que 0,3% des éléments les plus lourds sur Terre, dont l’or, le platinium et l’uranium, pourraient être justement nés d'un unique événement de fusion de deux étoiles à neutrons. Parmi ces éléments on trouve également l’iode, essentielle à la vie. Cette rencontre cataclysmique a probablement eu lieu à environ 1000 a.l. de nous (c’est-à-dire au sein de notre galaxie), environ 80 millions d’années avant la formation du système solaire. L’un des deux chercheurs indique : « Si un événement comparable se produisait aujourd’hui à une distance similaire, le rayonnement émis illuminerait tout le ciel nocturne. » Cette découverte a été faite en comparant la composition des météorites à des simulations par ordinateur de la Voie Lactée. Les météorites sont en effet des restes de la formation du système solaire, des petits bouts de roches et de métaux qui n’ont pas été agglomérés par les planètes ou par le Soleil. Ils sont donc de vraies mines d’or pour étudier la genèse du système solaire. On trouve également dans ces météorites des éléments radioactifs qui permettent de connaître l’époque de leur formation. En effet, leur quantité diminue avec le temps à un rythme précis. Pour aller plus loin

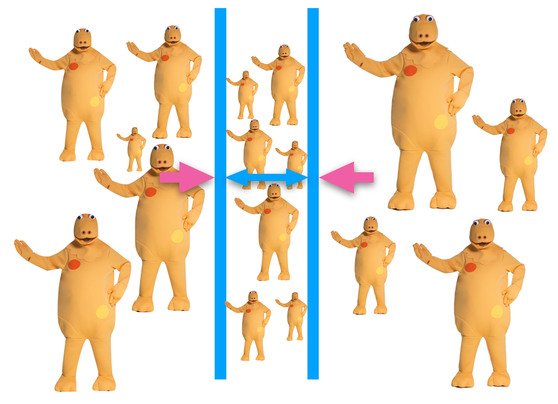

Il y a quelques jours, lors d’une conférence de l’American Physical Society, le physicien Daniel L. Jafferis, de l’université d’Harvard, a présenté des résultats plutôt surprenants : voyager à travers un trou de ver serait théoriquement possible ! Un trou de ver ? Mais siii, vous l’avez vu dans Interstellar, avec le marmottant mais séduisant Matthew McConaughey, rappelez-vous cette scène dans laquelle Matt’ observe un trou de ver, tout intrigué :  Le trou de ver comme raccourci dans l'espace-temps Le trou de ver comme raccourci dans l'espace-temps Le collègue de Matthew lui explique gentiment le principe du trou de ver. Vous voulez atteindre un point très lointain de l’espace ? N’y passez pas la vie, prenez un raccourci ! Dans la vidéo, notre espace-temps est représenté comme une feuille, que l’on pourrait plier pour atteindre plus vite notre destination, via le trou de ver. Comme les trous noirs, les trous de ver ont été imaginés par Albert Einstein (et Nathan Rosen en ce qui concerne les trous de ver). Toutefois, les trous de ver sont (pour l’instant) des objets purement théoriques. A l’inverse, les trous noirs ont été observés, d’abord indirectement, et très récemment directement pris en photo ! Einstein et Rosen avaient imaginé ces trous de ver, aussi appelés ponts d’Einstein-Rosen (en réalité découverts par Ludwig Flamm un peu plus tôt, han l'arnaque !), mais ils n’avaient pas pu trouver un moyen de garder ces ponts ouverts. Il aurait fallu une matière exotique pour les empêcher de se refermer presque instantanément. De plus, ces ponts auraient une taille quantique, du genre très très microscopiques. Pas évident pour faire passer vos fesses, si petites soient-elles (personne n’est gros). Et si on essaie de les agrandir, ils s’autodétruisent ! Bon, c’est mal barré pour les vacances dans la galaxie voisine. Ce qui n’a pas empêché toute la science fiction de se servir de cette idée, fort pratique, je vous l’accorde. Mais ce n'est pas ça qui décourage les physiciens, et certains, comme Kip Thorne ou Stephen Hawking, ont imaginé comment stabiliser de tels objets, avec l’effet Casimir par exemple. Je précise que cela n’a strictement rien à voir avec le type en costume orange qui cuisine du gloubi-boulga pour les enfants (osez cliquer sur la vidéo ci-dessous). Le vide… pas si vide que ça ! Le néerlandais Hendrik Casimir a montré en 1948 que si on rapproche suffisamment deux plaques parallèles, une force semble vouloir les coller l’une à l’autre. La cause probable ? L’énergie… du vide ! En réalité, le vide n’est pas si vide que ça. Dans le vide, des particules apparaissent sans cesse, et s’annihilent aussitôt. Pour mieux se représenter, et puisqu’on en parlait, imaginons que dans le vide, en permanence, des Casimirs de toutes les tailles apparaissent et disparaissent. Par contre, entre nos deux plaques très rapprochées, seuls les petits Casimirs peuvent rentrer. Si nos Casimirs décident de danser tous la salsa en poussant leurs voisins, on se rend compte que les Casimirs de l’extérieur, plus nombreux et plus costauds, vont pousser plus fort que les petits Casimirs entre les plaques. Résultat, les plaques se rapprochent ! Cet effet n’est pas qu’un détail marrant de la physique. Dans certaines théories, il pourrait carrément être à l’origine de l’existence de la gravité, rien que ça. C’est un effet similaire qu’a proposé Daniel L. Jafferis en imaginant connecter deux trous noirs au niveau quantique. Dans ce cas, le trou de ver serait alors traversable. Cela signifie que de la lumière pourrait passer dans le trou de ver et en ressortir, ce qui est normalement impossible dans le cas d’un trou noir ordinaire. Ce serait particulièrement intéressant car cela nous permettrait de savoir ce qu’il se passe à l’intérieur de ces monstres galactiques, censés tout avaler et ne jamais rien rendre ! Pour les vacances par contre, c'est toujours pas gagné, Jafferis précise que "Cela prend plus de temps de traverser ces trous de ver que d'y aller directement, alors ils ne sont pas très utiles au voyage spatial."... Même si de l’extérieur, tout cela peut avoir l’air farfelu (si, si, vous pouvez le dire hein), chercher un moyen de construire un trou de ver dans lequel la lumière puisse passer a déjà fait bien progresser la recherche sur une possible théorie de gravité quantique. Cette théorie (un peu le Graal des physiciens) permettrait de réconcilier la physique imaginée par Einstein, qui décrit l’infiniment grand, notre Univers, et la physique quantique décrivant l’infiniment petit, ces deux théories étant fondamentalement incompatibles, c'est ballot. Pour aller plus loin

Rien à voir avec les étoiles, mais tout à voir avec la science et la façon d'en parler au grand public. Si vous ne l'avez pas encore lu, il est toujours temps. Le livre de l'étudiante en médecine maintenant gastroentérologue Giulia Enders est vraiment génial. Vous saurez tout sur votre estomac, votre intestin et sur toutes les petites bactéries qui y habitent, le tout avec beaucoup d'humour et de légèreté.

Elle a une petite description de l'aspect quotidien de la recherche que j'aime beaucoup : Faire de la recherche, c'est un peu comme traverser par temps de brouillard une région qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui adoreraient faire ça tous les jours, et surtout, qui auraient assez d'enthousiasme à long terme pour photographier consciencieusement chaque buisson et chaque façade se détachant de la purée de pois alentour. Il peut aussi arriver qu'on suive patiemment un long fil de laine jusqu'à constater finalement qu'on est en train de détricoter son propre pull-over. Après ça, rentrer chez soi et raconter en toute honnêteté les résultats du jour, c'est juste... moyennement cool. Ce que vous voyez là est la première image d'un trou noir ! Les scientifiques du projet Event Horizon Telescope viennent de présenter au monde cette photo lors de 6 conférences de presse simultanées à travers le monde, il y a quelques heures !

Attends un peu, what ? Reprenons depuis le début. Le trou noir galactique ou la roi vorace de la galaxie Un trou noir, c'est un objet avec une masse incroyablement grande, concentrée dans un tout petit espace. Il exerce une force de gravité très importante sur son entourage, au point que même la lumière ne peut lui échapper. Les trous noirs sont d'ordinaire la dernière étape de la vie des étoiles massives, c'est-à-dire de plus de 8 fois la masse du Soleil. Mais il existe également des trous noirs monstrueux tapis au centre des galaxies. On ignore encore comment ils se forment exactement. Notre galaxie, la Voie Lactée, en contient un. C'est aussi le cas de la galaxie M87, qui a été observée ici, à 53 millions d'années-lumière de nous. Les trous noirs ont été prédits par Einstein il y a plus de 100 ans (au départ, il n'y croyait pas lui-même, tellement ça lui semblait jeté) et des décennies sont passées avant que l'on commence à avoir des preuves de leur existence. Une observation sacrément délicate Si cette image est une grande avancée, c'est que jusqu'ici, nous n'avions que des preuves indirectes de leur existence. Les trous noirs galactiques sont par définition noirs puisqu'ils absorbent la lumière environnante. Comment les observer alors ? Jusque là, on a pu observer par exemple le mouvement très rapide des étoiles tournant autour ou encore la déformation de la lumière passant près des trous noirs. Pour ne rien arranger, le centre d'une galaxie, c'est du genre encombré d'étoiles, de gaz, de poussière, qui rendent compliquées les observations. Un télescope de la taille de la Terre Comment faire alors pour avoir un télescope suffisamment puissant pour observer un trou noir ? Première chose, choisir la bonne lumière. Si l'on regarde la lumière visible, celle que nos yeux perçoivent, les trous noirs sont obscurcis par le gaz et la poussière. Par contre, la lumière du domaine radio est capable de traverser ces nuages de poussière comme si de rien n'était. Ensuite, l'astuce du projet Event Horizon a été la combinaison de nombreux télescopes, situés à différents endroits dans le monde. En combinant les images simultanées prises par tous ces télescopes, cela revient à observer avec un télescope de la taille de la Terre ! Résultat : une image ultra détaillée, comme jamais auparavant. Résultat : une image de ouf ! Et voilà le résultat. Ce que l'on voit sur cette image, c'est d'abord un halo de lumière. Frédéric Gueth de l'Institut de Radioastronomie Millimétrique qui gère l'un des télescopes, nous explique qu'il s'agit de la lumière émise par la matière déchiquetée par le trou noir. La zone sombre au milieu, c'est l'ombre de ce qu'on appelle l'horizon des événements. Cet horizon correspond à la limite de non-retour. Si vous franchissez cette limite, vous pouvez avoir tous les vaisseaux de Star Wars que vous voulez, jamais vous n'en sortirez. Le trou noir en lui-même, avec une masse d'à peu près 6,5 milliards de fois la masse du solaire, se cache à l'intérieur de cet horizon. Ce résultat confirme les modèles imaginés par les astronomes pour les trous noirs en rotation. Mais comme toujours en science, quand on trouve une réponse, cela ouvre un grand paquet de nouvelles questions. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'étude détaillée de ces monstres de l'univers ! Pour en savoir plus > La dépêche AFP > Mon dossier sur les trous noirs La recherche de la vie extraterrestre a été relancée ces dernières années avec la découverte d’un nombre impressionnant d’exoplanètes, c’est-à-dire de planètes tournant autour d’autres étoiles que notre Soleil. Les chercheurs ont à nouveau le droit de parler de recherche d'E.T. sans passer pour de gentils hippies qui jettent l’argent public dans l’espace intersidéral. Parce que, oui, on y croit ! Notre galaxie contient des centaines de milliards d’étoiles et probablement autant de planètes. Même en enlevant les planètes géantes gazeuses genre Jupiter, celles qui sont carbonisées par leur étoile ou congelées parce que trop loin, ça fait encore un sacré paquet de possibilités pour la vie de se développer. Même si, soyons honnêtes, je ne vous parle pas de bestioles type E.T., petits petons, doigt rouge et tête de jambon, mais déjà simplement d’une forme de bactéries.

A la recherche de biosignatures Pour tenter de détecter la vie actuelle ou passée, on peut rechercher des biosignatures, c’est-à-dire des signes qui ne peuvent être produits que par des êtres vivants. Etant donné l’éloignement notoire de ces planètes, hors de question d’aller se balader là-bas pour y ramasser des fossiles ou trouver des ruines de cité antique. Sans bouger de la Terre, on pourrait par contre observer par exemple une composition particulière de l’atmosphère de la planète. Sur Terre, on sait par exemple que la grande proportion d’oxygène et la petite quantité de méthane sont dues à l’activité vivante. Sans elle, ces gaz disparaîtraient assez rapidement. Trouver ces gaz dans l’atmosphère d’une planète serait une bonne indication que, peut-être, il s’y passe quelque chose de vivant ! Cela dit, par où commencer ? Comment réduire un peu le champ de recherche ? C’est la question que s’est posée Giada N. Arney, chercheuse à la NASA. Nous savons que la vie a besoin de temps pour se créer, alors quoi de mieux qu’une étoile qui vit longtemps ? Les étoiles n’ont en effet pas toutes la même durée de vie. Si notre Soleil vit une dizaine de milliards d’années, les plus massives (qui brûlent leur carburant beaucoup plus vite) peuvent vivre seulement 60 millions d’années, tandis que les plus petites, qu’on dit de type M, seront encore là dans des centaines de milliards d’années. L'étoile de type K : idéale pour l'émergence de la vie Le problème avec ces toutes petites étoiles, c’est qu’elles ont souvent une jeunesse turbulente. De grosses éruptions de matière très fréquentes et intenses, qui seraient tout à fait capable de griller un début de vie sur une planète. Arney propose alors que les étoiles un peu plus grosses, de type K, soient les étoiles idéales pour voir la vie émerger sur leurs planètes. Les étoiles de type K vivent longtemps et ont de plus un autre avantage. La biosignature oxygène-méthane pourrait être bien plus forte autour d’une étoile de type K. Arney a réalisé des simulations numériques de chimie d’atmosphère planétaire, puis les a confrontés au rayonnement de différentes étoiles. Autour d’une étoile de type K, l’oxygène et le méthane sont détruits plus lentement que dans le cas d’une étoile similaire au Soleil. La quantité de ces gaz pourrait alors être plus importante, augmentant nos chances de les détecter ! Un avantage de plus est que les étoiles de type K sont moins brillantes que le Soleil, ce qui rend plus facile la détection de planètes autour d’elles et l’analyse de leurs atmosphères. La chercheuse a déjà repéré plusieurs étoiles de type K proches, qui sont des candidates idéales pour mettre en pratique son idée ! Pour en savoir plus

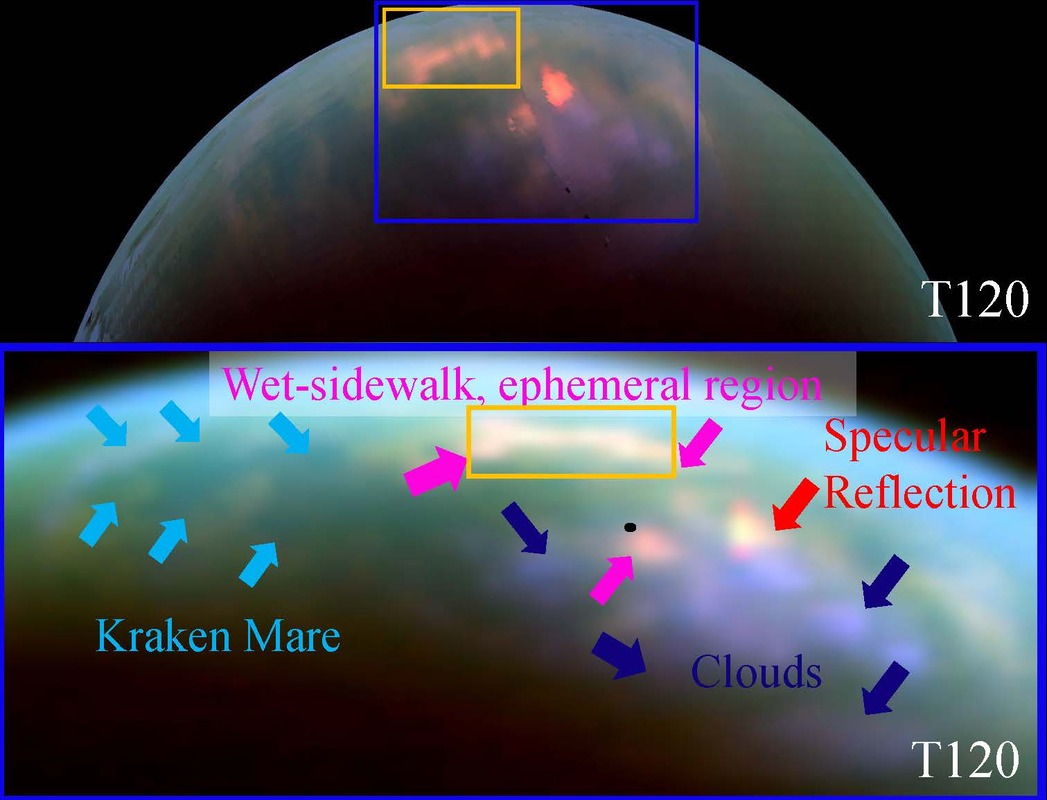

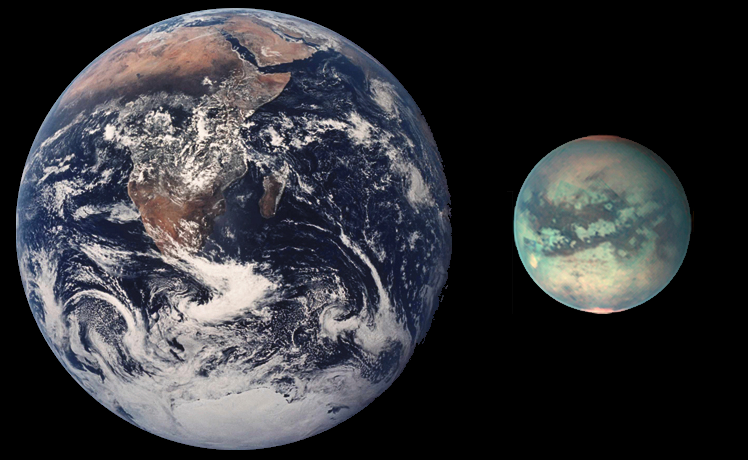

Vous en avez ras-le-bol de l’hiver ? Il fait froid, il fait gris, vous voulez pas sortir du lit ? Eh bien, restez bien au chaud et pensez un peu que ça pourrait être bien pire. Sur Titan par exemple, la plus grosse lune de Saturne, l’hiver dure 7 ans. Sans parler du fait que la température moyenne y est de -180° et qu’il pleut… du méthane. Aujourd’hui, on s’intéresse à cette lune, qui, malgré des apparences un tantinet désagréables, reste une bonne candidate pour héberger une vie microbienne. Ça faisait un moment qu’ils attendaient ça. Les chercheurs avaient bossé dur sur leurs jolis modèles. Tout était calculé. Des pluies, principalement de méthane, devaient accompagner le début de l’été dans l’hémisphère nord de Titan. Mais rien ne venait et les mois passaient. Jusqu’à cette image (ci-dessous) prise en juin 2016 par la sonde Cassini, qui se balade autour de Titan depuis 2004. Rajani Dhingra, étudiante en thèse, l’a analysée et a enfin trouvé ce que les chercheurs attendaient. Une zone, faisant la taille d’un bon quart de la France, réfléchit la lumière beaucoup plus qu’avant. « Ça ressemble à un trottoir mouillé au soleil » décrit Dhingra. Son travail montre qu’il s’agit probablement du sol mouillé par une pluie de méthane, en train de sécher. Il reste maintenant à comprendre la cause du retard des pluies. Titan est une lune tout à fait particulière. De la taille de Mercure, elle est la seule à posséder une véritable atmosphère. Celle-ci est composée pour l’essentiel d’azote, cas unique dans le système solaire en dehors de la Terre. Pour cette raison, les chercheurs considèrent que l’atmosphère de Titan ressemble à celle de la Terre primitive, avant que les premiers êtres vivants n’y ajoutent de l’oxygène. Son atmosphère contient aussi des hydrocarbures, comme le méthane (vous savez, le gaz que rotent les vaches) qui lui donnent un impressionnant smog orange et opaque, ridiculisant largement notre smog parisien. La surface de Titan ne s’est révélée qu’à partir de 2004, à l’arrivée de la sonde Cassini-Huygens. Lors d’une petite promenade sur Titan, vous pourriez voir des lacs d’hydrocarbures près des pôles, mais assez peu de cratères, ce qui montre que la surface est régulièrement érodée par du cryovolcanisme (des volcans qui crachent de l’eau ou de l’ammoniac) et par des écoulements liquides. Si vous êtes fans d’alpinisme, Titan n’est pas pour vous, ses montagnes ne dépassent pas le kilomètre. Par contre, si vous aimez la fantasy, elles sont toutes nommées d’après des noms inventés par Tolkien (oui, les scientifiques sont aussi de grands enfants). Une autre découverte a renforcé encore l’intérêt des scientifiques pour Titan. On soupçonne l’existence d’océans souterrains, probablement composés d’eau et d’ammoniac. En effet, la sonde Cassini a remarqué que la surface de Titan s’est déplacée de 30 km environ en deux ans, suggérant que la croûte est séparée de l’intérieur de la lune. De plus, Titan n’est pas tout à fait sphérique mais suffisamment aplatie, à cause de sa rotation, pour que cela suggère également la présence de liquide dans le sous-sol. S’ils sont chauffés par le cœur de Titan, de tels océans pourraient être favorables à la présence de vie. La NASA et l’ESA prévoient une nouvelle mission vers Titan, (Titan Saturn System Mission), incluant un orbiteur, une montgolfière et une sonde au sol. On est pas prêt d’y trouver refuge, comme l’humanité dans le film Oblivion, mais on pourrait bien y découvrir quelques explications concernant les débuts possibles de la vie… Pour en savoir plus : - l’article original (en anglais) accepté par la revue Geophysical Research Letters - la news du American Geophysical Union (en anglais) |

Qui écrit ?

Sarah Fechtenbaum Docteure en astrophysique et médiatrice en sciences Catégories

Tous

Archives

Janvier 2024

Retrouvez mon dossier Trous noirs dans la revue l'Eléphant

Mon blog dans la sélection des meilleurs blogues de sciences en français 2013 !

Les sites que j'aime

Futurasciences Astronomes Images de la NASA Tu mourras moins bête Science Daily Daily Galaxy Piqûre de Curiosité |

Flux RSS

Flux RSS